Gb 7,1-4.6-7

Giobbe parlò e disse: «L’uomo non compie forse un duro servizio sulla terra

e i suoi giorni non sono come quelli d’un mercenario? Come lo schiavo sospira l’ombra

e come il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi d’illusione e notti di affanno mi sono state assegnate. Se mi corico dico: “Quando mi alzerò?”. La notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all’alba. I miei giorni scorrono più veloci d’una spola,

svaniscono senza un filo di speranza. Ricòrdati che un soffio è la mia vita: il mio occhio non rivedrà più il bene».

1Cor 9,16-19.22-23

Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone: guai a me se non annuncio il Vangelo! Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch’io.

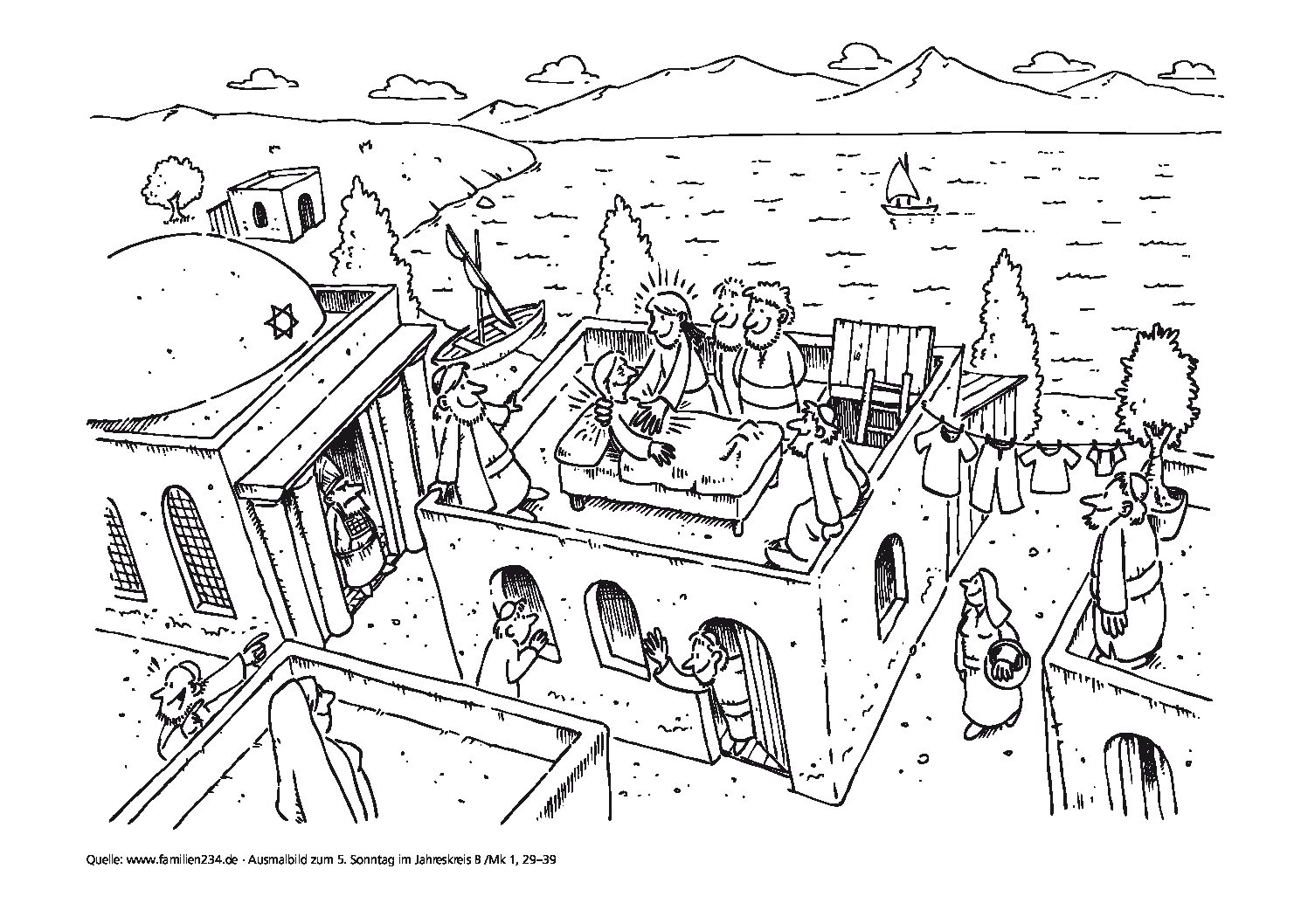

Mc 1,29-39

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva.

Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano.

Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!».

E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.

Commento

Come al solito, vogliamo partire dalla 1ª lettura. Il libro di Giobbe è in gran parte legato ad un linguaggio poetico, fatto di immagini bellissime ma anche impegnative, che vanno interpretate.

Per esempio al versetto 6 la vita viene paragonata alla spola del tessitore che resta senza filo. Il traduttore italiano ha reso giustamente più chiaro il testo traducendo “corda” con “speranza”. Ma l’immagine originale è più forte: i nostri giorni sono attaccati a un filo che si può spezzare e finire a penzolare, e il loro scorrere è precario. Di fatto in questa sezione Giobbe sta rispondendo ai suoi amici che sostenevano che i dolori e le sofferenze sono legati ad uno stato di colpa che lui doveva riconoscere. Secondo lui invece la condizione umana è radicalmente segnata dalla fatica e dal dolore. La vita dell’uomo viene paragonata a tre figure: al servizio militare (v. 1), allo schiavo e al salariato (v. 2). Fare il soldato non era infatti sempre una condizione semplice: anche il popolo d’Israele cade nella idolatria della monarchia, al punto che i re impongono al popolo pesanti fardelli come le tasse e il servizio militare obbligatorio. Dt 24,5 proibisce di arruolare gli uomini appena sposati, dispensandoli per un anno da questa incombenza. Paragonando la vita a un servizio di leva continuo, Giobbe vuole rimarcare la pesantezza dell’esistenza, che è gravosa come lo è per il soldato e tanto più per lo schiavo e per il salariato che non viene pagato. Dt 24,15 ricorda l’importanza di pagare l’operaio alla sera (modello che conosciamo anche dalle parabole del Vangelo) altrimenti la sua condizione non è migliore del servo.

Tutta questa riflessione si inserisce nel contesto sapienziale-biblico, dove pressante era la domanda se ci fosse un guadagno od un vantaggio a vivere la propria vita nella fede a Dio oppure no. D’altronde tutto il libro di Giobbe va compreso come una riflessione di teologia fondamentale sulla domanda posta da Satana a Dio al cap. 1: “Forse che Giobbe teme Dio per nulla?” (v. 9).

D’altronde, per la Bibbia, la fede o è fede “per nulla” oppure ne è solo una deformazione, obbligatoriamente idolatrica. Basti pensare al ritornello “il giusto vivrà per la fede” (Ab 2,4) ripreso anche da S. Paolo all’inizio della lettera ai Romani: “Io infatti non mi vergogno del Vangelo… In esso infatti si rivela la giustizia di Dio di fede in fede, come sta scritto: Il giusto vivrà mediante la fede” (Rom 1,16-17).

Di fatto questo è il tema anche della seconda lettura: Paolo vuole dimostrare di essere un autentico apostolo e lo può fare proprio perché non guadagna nulla da questo suo annuncio. Non ha dunque un secondo fine. Nella 1 Cor il problema di fondo era dato dalla presenza di numerose figure all’interno della comunità che ne minacciavano l’unità. Queste figure potevano vantare una conoscenza diretta degli apostoli o della predicazione di Gesù: tutte cose che Paolo non poteva offrire. Con grande coraggio, egli presenta una difesa autobiografica tutta fondata sull’essere conquistato dal Vangelo. Il suo annunciare il Vangelo non si basa su nient’altro che il Vangelo stesso. Per dire il suo rapporto con il Vangelo utilizza un termine molto denso: ἀνάγκη (traducibile con necessità, fato). Non ha possibilità di scelta: come per i profeti, l’annuncio è per lui un dovere, qualcosa di viscerale, a cui non potrebbe rinunciare, una chiamata così radicale che risale al suo concepimento1. Proprio per questa ragione utilizza questo termine che richiama la tragedia greca e la cultura ellenistica basata su una forza, un destino che determinava perfino gli dei e dunque la storia stessa2.

Proprio perché “necessitato” da questa forza superiore Paolo non può reclamare nessuna ricompensa dal suo servizio. Ma questa, che può sembrare agli occhi degli uomini una debolezza, è per lui la dimostrazione che è stato ritenuto degno di questa chiamata. La traduzione italiana “è un incarico che mi è stato affidato” non rende ragione dell’espressione decisamente più forte: οἰκονομίαν πεπίστευμαι / sono stato creduto (degno) di questo incarico. A Paolo basta questa dottrina dell’elezione: è stato ritenuto fedele da Dio, il segno ne è l’annuncio che porta continuamente per il mondo e al quale si attacca come unica sua vera ricompensa!

Abbiamo già notato come questo sia anche il modello biblico-profetico. Questa esperienza di una chiamata proveniente da una forza superiore alla quale non ci si può opporre è caratteristica di tutti i profeti (si pensi alla già ripresa espressione “essere scelto fin dal seno di mia madre” e ai tentativi di rifiuto che tutte le vocazioni presentano, da Mosé in Es 3-4 che si definisce giovane, come uno che non sa parlare, che chiede un Nome da portare al suo popolo e segni vari, a Isaia che ricorda la sua impurità, a Gedeone che presenta la sua debolezza, ecc…).

Proprio l’esperienza dei profeti ci permette di legare il racconto di Giobbe con quello di Paolo: si diventa “soldati di Cristo” ma proprio per questo ci si deve preparare ad una vita piena di fatiche, battaglie, incomprensioni dove i momenti di sconforto (come per Giobbe) saranno inevitabili. Solo l’attaccamento al vangelo permetterà al profeta/apostolo/martire di resistere.

Bisognerebbe evitare di leggere solo i lati negativi di questa chiamata, che sicuramente comporta grandi fatiche. Anche in questo caso è Paolo a fornirci l’esempio più bello: egli si definisce libero da tutto (v. 19)! Ma questa libertà è veramente libera perché va al di là persino di se stessa e di ogni bisogno di autodifesa e di giustificazione: Paolo dimostra questa libertà con il suo farsi debole con i deboli e forte con i forti. Questa capacità di espansione, questo saper andare a tutti, questo “largheggiare” (si pensi al regno dei cieli visto come la pasta che lievita) non è forse la più bella immagine della felicità?

Citiamo qui il filosofo Salvatore Natoli che presenta alcune etimologie sul tema della felicità:

…con il termine felix i latini erano usi designare la terra in quanto ferax, ferace, carica di frutti. A conferma di quanto gli uomini dell’Occidente abbiano identificato l’esperienza della felicità con il sentimento della libera espansione di sé, basta analizzare un termine che di felicità è sinonimo quale laetitia. In questa parola la felicità viene ancora formularsi secondo l’immaginario della fecondità, ove si esprime di nuovo la medesima concettualità dell’espandersi: laetitia si lega al verbo laeto che significa rendere lieto ma anche fertilizzare, ingrassare, da cui laetamen (concime)3.

A chi si libera dall’ansia di un guadagno immediato, il Vangelo si presenta come l’unico vero strumento che libera e dà la felicità. Il modello migliore al quale ispirarci è chiaramente Gesù. Il Vangelo di Marco ci presenta una sua giornata tipo, nella quale lo vediamo risanare la suocera di Simone e poi tutti gli ammalati della città (anche qui possiamo vedere quella espansione, immagine della felicità, di cui parlavamo precedentemente; d’altronde Egli è sempre in movimento, basterebbe notare le 6 ricorrenze del verbo ἐξ-/ ἀπ-/έρχομαι che lo vedono come unico soggetto4). Gesù si presenta totalmente libero da ogni bisogno di guadagno: avrebbe potuto benissimo approfittare del consenso guadagnato invece la sua felicità si vede nella sua tensione per l’annuncio (si noti la ripetizione enfatica del verbo κηρύσσω / annunciare, ai vv. 38-39, proprio quelli finali).

Certamente anche Gesù avrà conosciuto il peso del lavoro pastorale, il rischio di venire assorbito dalle esigenze e necessità della gente. Solo nella contemplazione, nel silenzio, in quell’esperienza fondamentale che è il deserto/preghiera si impara a rimotivare il lavoro quotidiano evitando la disperazione, l’affanno, la disillusione… Riscoprendo Dio padre quale solo fattore unificante e unico motivo della nostra fede impariamo a purificarla e a renderla più autentica, fino a liberarci da ogni nostra pretesa per godere solamente dell’entrare sempre più nel Vangelo stesso, come Paolo che a tutti l’annunciava per diventarne sempre più partecipe (συγκοινωνός).

Il Vangelo si presenta così come un tesoro che più lo condivido e più cresce in me, quanto più lo dono tanto più lo ricevo, quanto più accetto rinunce per esso, tanto più mi fa ricco.

1 15Ma quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia si compiacque (Gal 1); 5“Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni” (Ger 1,5).

2 Non a caso, Victor Hugo pone questo stesso termine come incipit del suo capolavoro “Notre Dame de Paris”.

3 S. Natoli, La felicità. Saggio di teoria degli affetti (Milano 1994) 48.

4 Per i movimenti degli altri personaggi si usano altri verbi come ‘portare’, ‘cercare’, ‘mettersi sulle sue tracce’…